WEB招待状を送るときのメッセージ例文とマナーを相手別に解説

WEB招待状のメッセージ例文を相手別にご紹介。友達や親族、上司向けの丁寧な文例やカジュアルな文例から、ゲストとして返信する際の文例まで詳しく解説。

カテゴリから探す

WEB招待状(無料)

招待状

席次表

プロフィールブック

席札

エスコートカード

その他のペーパーアイテム

引き出物カード

ヒキタク(引き出物宅配便)

その他の引き出物

プロフィールムービー

オープニングムービー

その他のムービー

プチギフト

両親プレゼント

ウェルカムボード

ウェルカムスペース・

演出小物

披露宴・二次会景品

結婚式アルバム

コスメ・美容

ウェディングアクセサリー

ドレス・タキシード

フォトウェディング・前撮り

セルフフォトスタジオ

ブライダル保険

結婚内祝い・お返しギフト

カタログギフト

ソーシャルギフト

結婚式 電報・祝電

報告はがき・年賀状・

喪中はがき

グループサイト

イベント情報

結婚式招待状の封筒への正しい入れ方を、郵送と手渡し別にイラストで解説します。本状や返信ハガキなど同封物を重ねる順番も具体的な手順が分かります。

封筒の向きに合わせた宛名や差出人の書き方、慶事用切手の選び方や貼る位置まで、招待状の発送に関する一連の手順を丁寧にご紹介。知っておきたい封筒作成のマナーやルールを押さえ、大切なゲストに失礼のない招待状を準備しましょう。

招待状の宛名は毛筆で手書きするのが正式な方法です。毛筆の代わりに、筆ペンを使っても問題ありません。ご自身の使いやすい方で書きましょう。

なぜ毛筆で書くのがよいのかというと、筆記用具にも「格」があるからです。毛筆が一番格が高く、次いで筆ペンとなります。

お祝い事の文字は太く濃く書くと縁起がよいと言われているので、その点からも毛筆、筆ペンが適している言えます。

ボールペンやフェルトペンは書きやすいですがペン先が細いですし、結婚式招待状の宛名書きとしてはマナー違反になりますので、使用は避けましょう。

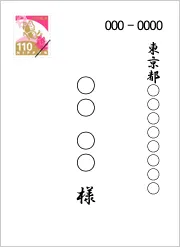

また、書き方にも「格」があり、横書きよりも縦書きのほうが格が上になります。宛名を毛筆で書く場合は、縦書きが望ましいです。

自筆に自信のない場合は、筆耕を依頼するかパソコンで宛名の印刷をするのがよいでしょう。招待状1通ごとの作成費用は少し高くなりますが、専門の業者に毛筆での宛名書きや印刷を依頼することもできます。

現在では、封筒の宛名を印刷にしてもマナー違反にはなりません。思いを込めて1通1通毛筆で書くのが望ましいとされていますが、依頼することで時間の短縮にもなりますので、パートナーやご両親とよく相談して決めましょう。

招待状の印刷を依頼する際には、業者が招待状に適してたフォントを提示してくれる場合も多いですが、全てご自身で用意する際には十分気をつけましょう。

元々毛筆がベストとされていますので、パソコンで宛名印刷をする場合は、毛筆に近い印象の楷書体または行書体を使用することをおすすめします。

「ゴシック体などの可愛らしいイメージにしたい…」と考える方もいるかもしれませんが、上司やご年配の方にはそのような意図は伝わりませんし、フォーマルな書体ではないので避けた方がよいでしょう。

プリンターのインクがかすれたら、すぐに印刷し直しましょう。文字は濃い黒で書くことが望ましく、灰色は縁起のよい日の結婚式とは正反対のお悔やみの意味になってしまいますので、気をつけましょう。

宛名面と差出人面の向きを合わせましょう。ご自身で招待状を作成する際には、きちんと真ん中になっているか、ずれていないか、印字や筆が擦れていないかに十分気をつけましょう。

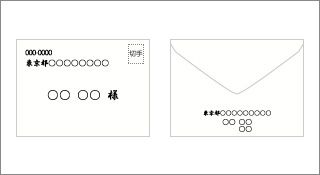

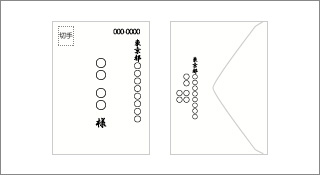

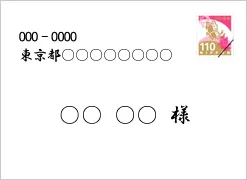

【横書き】

【縦書き】

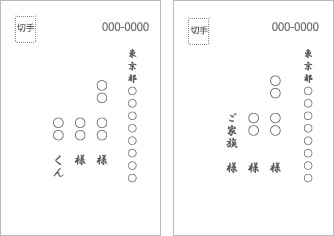

【個人の場合】

【夫婦で招待する場合】

※面識がない場合…奥様は「令夫人」

【家族で招待する場合】

※三人以上の場合…代表者(夫婦)+「ご家族様」

※小学生くらいまでのお子様の敬称「ちゃん」「くん」

招待状は全員郵送にする必要はなく、手渡しすることも可能です。

手渡しするか郵送するかによって、マナーも異なってきます。遠方の方やなかなか会う機会がない方へは郵送、職場の方やご近所さんへは手渡しというのが一般的な招待状の送付方法です。

手渡しする場合、封筒の宛名面は名前のみで住所は不要となります。

住所が入っていると「お会いできたついでに…」という意味合いになり、結婚式にせっかく招待するゲストさまに対して礼を欠くことになります。切手は、確実に招待状を郵便でお送りする方のみに先に貼り、会う予定がある方には直前まで貼らないでおくのがよいでしょう。

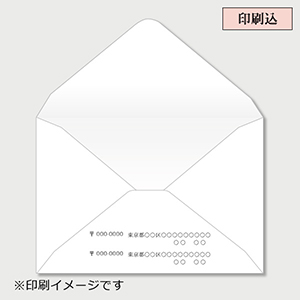

封筒の裏面には、招待状の差出人(新郎新婦さままたはご両親)の名前・住所を表記します。ご両親の名前で出した方がよい場合と、新郎新婦さまのお名前で出した方がよい場合がありますので、宛名ごとに分けて作成するのも一つの手段です。差出人と文章が一致しているか、よく確認してから印刷をしましょう。

【住んでいる所が別々の場合】

【同居している場合】

【入籍済みの場合】

【住んでいる所が別々の場合】

【同居している場合】

【入籍済みの場合】

結婚してからあまり日数が経っておらず、新姓があまり知られていない場合には、招待状を受け取ったお相手が封筒の差出人名を見てもピンと来ないこともあります。既に入籍済みの場合は連名で表記し、新婦様のお名前の下または横に(旧姓〇〇)と添えます。旧姓を添えるだけでも小さな気遣いになりますので、つけておくと親切です。

関連リンク

PIARYの【印刷込】封筒

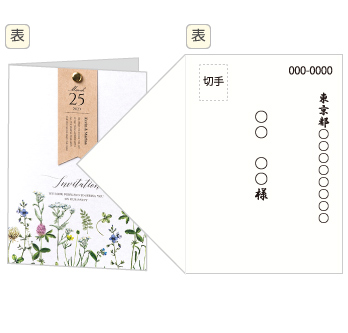

招待状や封筒には、縦型(縦書き)と横型(横書き)があり、招待状と封筒の組み合わせによって、入れ方が異なります。ご自身の招待状のタイプが決まったら、間違いのないように必ずこ確認しましょう。

一般的には、横型の招待状には横書きの封筒、和風な雰囲気の招待状には縦書きの封筒がつきます。結婚式の雰囲気に合わせて招待状を決めるのがベストですが、フォーマルな結婚式の場合は縦書きの方が格が上になりますので、縦書きのものを選ぶのがよいでしょう。

挨拶をお願いする上司には、可能な限り手渡しをしましょう。

封筒を開けた時に招待状の表紙が表にくるようにセットします。毎日顔を合わせる会社の同僚や、これから会う予定の方には切手は貼らず、住所は記入せず宛名のみにして渡しましょう。

封筒は糊付けせずにゲストさまが封を開けやすいようにシールのみを貼ります。

ゲストさまが招待状を取り出したときに、間に挟んだ付箋や地図などが封筒の中に残らないように、山折部分が封筒の底にくるのがベストです。

ただし、デザインによっては封筒と招待状の天地が逆さ向きになってしまうことがあるので、その場合には向きが揃うように入れることを優先しましょう。

招待状の内容物の向きがバラバラになっていると、特に礼儀などを重んじる方に「気遣いのない結婚式になるかもしれない」と不安に思わせてしまいます。せっかくの結婚式ですので、一つ一つの招待状に不備がないかを確認し、丁寧に作業を行っていきましょう。

手渡しの場合も、お日柄のよい日にお渡しするのが無難です。基本的には、「大安」もしくは「友引」がよいとされています。

招待状や同封物の入れ方は個人によって考え方が異なり、方法も何通りも存在するため、正式なマナーはありませんが、ゲストさまが見やすく、わかりやすいことを第一に考えて入れましょう。

大きいものから順に重ね、小さいものが手前にくるように重ねていきます。

取り出し忘れのないように招待状にすべて挟みましょう。

特に付箋はサイズが小さく、受付やご挨拶などの重要な内容が書かれている用紙ですので、開封した際に落としてしまわぬよう、必ず手前にしましょう。

【トレンドアイテム】コロナ対策にもバッチリ!ゲストカード

ゲストカードとは招待状に同封するもので、名前・住所・新郎新婦様へのメッセージを記入してもらうためのカードです。芳名帳の代わりになるので、結婚式当日に持参してもらい受付で回収します。

招待状を郵送する場合は、招待状の重さに応じた切手を貼る必要があります。

手渡しする場合は切手は不要です。

「蝶文様」110円切手

(重さ…0~50g)

慶事用の切手(寿切手)は郵便局で購入しましょう。

▼下記のどちらかの規定を超える場合、定型外となります。

サイズ:23.5×12×1cm/重さ:50g

定型外の場合、140円の慶事用切手はないため、通常の140円切手を貼ります。

2枚は割り切れるため、慶事には縁起が悪いと考えられています。110円切手+30円切手など複数ではなく、1枚で使用するようにしましょう。

招待状の中身や招待状のデザインによって郵便物の重さも変わってきます。

通常の封筒サイズではない真四角のものや縦型のもの、飾りのついた招待状などは、切手を貼る前に郵便局で重量を必ず確かめましょう。料金不足になるとゲストさまに対して失礼に当たりますので、十分気をつけましょう。

縦長の場合は左上、横長の場合は右上に切手を貼ります。

切手の貼り方一つにも礼儀が表れます。剥がれたり、料金不足があったりすると、ゲストさまも快く思わないでしょう。同じ作業の繰り返しになりますが、切手は一枚一枚思いを込めて丁寧に貼りましょう。

WEB招待状のメッセージ例文を相手別にご紹介。友達や親族、上司向けの丁寧な文例やカジュアルな文例から、ゲストとして返信する際の文例まで詳しく解説。

「招待状の入れる向き」「手渡しする際のマナー」「招待状やハガキの入れ方」etc…実は知らない?封筒のマナーとは

結婚式の招待状に関する疑問と郵送する時に気を付けてほしいことを紹介します

返信ハガキの書き方の注意点をはじめ、よくある質問について解説!

招待状の準備で忘れがちな「付箋」。よく使う付箋の文例や選び方をおさえてしっかり準備しておきましょう

結婚式の招待状を出席で返信したのに欠席しなければならなくなったときのマナー、連絡方法、ご祝儀の有無をまとめて紹介