WEB招待状を送るときのメッセージ例文とマナーを相手別に解説

WEB招待状のメッセージ例文を相手別にご紹介。友達や親族、上司向けの丁寧な文例やカジュアルな文例から、ゲストとして返信する際の文例まで詳しく解説。

カテゴリから探す

WEB招待状(無料)

招待状

席次表

プロフィールブック

席札

エスコートカード

その他のペーパーアイテム

引き出物カード

ヒキタク(引き出物宅配便)

その他の引き出物

プロフィールムービー

オープニングムービー

その他のムービー

プチギフト

両親プレゼント

ウェルカムボード

ウェルカムスペース・

演出小物

披露宴・二次会景品

結婚式アルバム

コスメ・美容

ウェディングアクセサリー

ドレス・タキシード

フォトウェディング・前撮り

セルフフォトスタジオ

ブライダル保険

結婚内祝い・お返しギフト

カタログギフト

ソーシャルギフト

結婚式 電報・祝電

報告はがき・年賀状・

喪中はがき

グループサイト

イベント情報

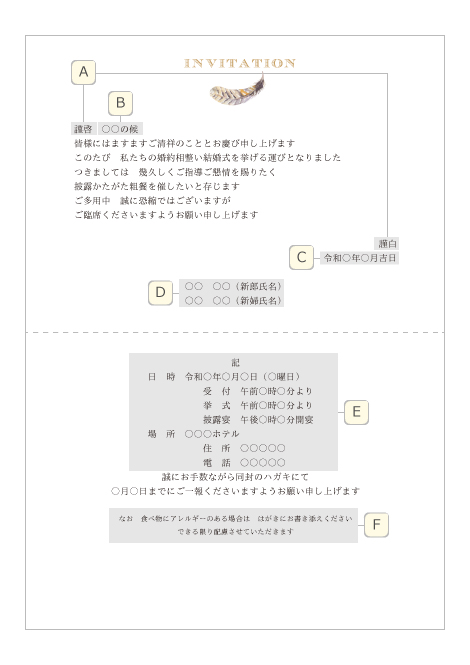

「結婚式の招待状本状の作り方が分からない…」そんなお悩みはありませんか。招待状の基本構成や時候の挨拶、差出日や結婚式日時の書き方、出欠ハガキの返信期日の決め方、投函方法など、招待状を作成するためには正しく理解しておきたいいくつかのマナーやルールがあります。大切な佳き日のために、一つ一つの項目をチェックしながら素敵な招待状を作成していきましょう。

招待状の冒頭は頭語で始め、末尾は結語で終わらせます。

一般的には「拝啓・敬具」となりますが、より丁寧な場合には「謹啓・謹白」を使用します。

少しラフな雰囲気の式、フォーマルな雰囲気の式、ご年配の方や上司を招待する式、同年代の友人・知人を招待する式などいろいろな場合があるかと思いますので、おふたりの結婚式の雰囲気にあった言葉選びができるとゲストさまにも喜んでいただけるでしょう。

![]()

時候の挨拶とは、挨拶状で最初に書く季節を話題にした文章のことです。結婚式当日の季節ではなく、ゲストさまが招待状を受け取る時期に合わせた言葉を選びましょう。四季豊かな日本ならではの美しい響きと様々な言い回しがありますので、おふたりでよく考えてから決めるとよいでしょう。

基本的には、「○○の候」のような昔から手紙に添えられる漢語調の表現を用います。

≪例≫

にぎやかな雰囲気やアットホームな雰囲気の結婚式にしたい場合、招待客との距離の近い結婚式、若いゲストさまが多い結婚式であれば、少し柔らかい印象の挨拶文を入れて優しい雰囲気にすることもできます。自然や気候など、実際の季節をイメージしやすい表現なのでおすすめです。言葉選びにもセンスが表れますので、おふたりらしさが出ているとゲストさまにも喜んでいただけるでしょう。

≪例≫

差出日は招待状を出す(手渡しするまたは投函する)日になります。

≪例≫

令和3年2月に発送予定の場合…令和3年2月吉日

差出日は、挙式日から2ヶ月~2ヶ月半前の「大安」または「友引」の日にするとよいでしょう。差出日を決めたら、その日に間に合うように余裕を持って準備をしていきます。特に年配の方は消印の日付を見ている場合がありますので、失礼のないようにしましょう。

※ただし、お日にちが迫っている場合はお日柄にこだわらず、いち早くゲストさまの元へ届けることを優先しましょう。

投函からゲストさまのご自宅に届く間に月をまたぐかもしれないという場合は「令和○○年豊月吉日」と記すこともできます。

豊月吉日であれば何月に出してもよいということになります。

上司やご挨拶をいただく方には招待状を手渡しするのが礼儀となっていますので、お渡しする日がはっきり決まっていない場合はこのよう表記をするのも礼儀のひとつになります。

「披露宴の主催者=招待状の差出人」となるため、招待状の差出人は披露宴の主催者の名前で作成します。

本状の差出人をご両親にした場合は、封筒の差出人も合わせてご両親にします。ご両家によって考え方は様々ですので、事前にしっかり話し合ったうえで決めましょう。

差出人を渡す相手によって変える場合もあります。

≪例≫親族・上司…ご両親の名義 / 友人・同僚…新郎新婦さまの名義

ご友人や同僚宛ての場合は、差出人の名前が新郎新婦本人のほうが堅苦しいイメージにならず、ゲストさまにも誰なのか分かりやすいです。主催者によって招待状本文の内容も変わってきますので、主催者がご両親と新郎新婦の2パターンを用意する場合は別々に作成した方がよいでしょう。

受付の開始時間と挙式の開始時間、披露宴の開宴時間を記入します。

また、挙式から参列をお願いしたいゲストさまや受付・余興・ご挨拶をお願いしたいゲストさまには、「付箋」を同封して挙式の開始時間をお知らせします。とても重要の情報ですので、ウェディングプランナーさんと時間の確認をした上で作成にあたりましょう。

12時間表記の場合…≪例≫正午・午後1時

※正午はお昼の12時を表します

12時を過ぎた時点で「午後」になります

24時間表記の場合…≪例≫12時・13時

AM PMという表記は分かりやすいですが、結婚式の招待状のようなフォーマルな書式にはふさわしくありませんので、使用は避けましょう。日時や時間は最も重要な箇所です。不備によっては印刷し直しになることがありますので、間違いないかどうか何度も確認しましょう。

返信期日は挙式の約1ヶ月前の「大安」または「友引」の日にしましょう。中でも、大安の日が一番よいとされています。

式場の規約によっても多少前後しますが、結婚式のメニューが最終的に決まるのが、だいたい挙式の1ヶ月前ごろになります。出欠の返信が遅れるゲストさまも数名出ることを予想して、余裕を持って設定しましょう。返信期日を決める際には、式場側と相談をしておくと安心です。

あわせて読みたい

結婚式招待状文例集

様々なパターンの招待状文例をまとめました。

結婚式の招待状で最も気をつけることは、「終止符を打たない」という意味から句読点を使わないようにすることです。

文章に区切りが必要な場合は「、」や「。」の代わりに空白を入れるようにしましょう。

また、改行の位置や段落の行頭も空けないように気を付けましょう。

「忌み言葉」とは、昔からおめでたい席で一般的に忌みつつしんで使わない事がマナーとなっている言葉です。

以下の言葉が入っていないか、最後にしっかり確認をしましょう。

表現を変えたり、ひらがなにするなど文章を工夫すれば、忌み言葉を使わずに同じ内容を伝えられます。招待状を作成する際には、何度も確認をし、ゲストさまに失礼がないようにしましょう。

益々・どんどん・だんだん・みるみる・いよいよ・日々・ときどき・などの縁起の悪い意味合いが薄い重ね言葉は、使用しても構いません。

基本的に一家族・夫婦に1部用意します。同じ住所の方には基本的に1部ずつということになります。

ご両親やご兄弟(既婚者は除く)は、主催者側でありゲスト様をお招きする立場となるので必ずしも用意する必要はありません。

ただ、結婚式の記念に残しておきたいという親御さんもいらっしゃいますので、招待状を出す際にご両親に聞いておきましょう。

業者や印刷サービスに依頼している場合、再作成・再印刷の受付は10枚からといった規定をしているところもありますので、あらかじめ多めに注文しておき、残ったものは手元に取っておくのがよいでしょう。

念のために親戚などから当日の詳細を尋ねられた場合のことを考えて1部渡すのもよいでしょう。

ポストへ投函しても間違いではありませんが、他の郵便物と重なって汚れてしまったり、雨の日などは水に濡れてお名前がにじんだりする可能性もあるので、招待状は窓口に持って行くことをおすすめします。

また、郵便物の重さによって切手の値段も変わるので、まとめて窓口へ持っていくことで料金不足のような不備もなくなります。大切な日の招待状ですので、ゲストさまの手元にきれいな状態で届くよう、気遣いができると一層よいでしょう。

WEB招待状のメッセージ例文を相手別にご紹介。友達や親族、上司向けの丁寧な文例やカジュアルな文例から、ゲストとして返信する際の文例まで詳しく解説。

「招待状の入れる向き」「手渡しする際のマナー」「招待状やハガキの入れ方」etc…実は知らない?封筒のマナーとは

結婚式の招待状に関する疑問と郵送する時に気を付けてほしいことを紹介します

返信ハガキの書き方の注意点をはじめ、よくある質問について解説!

招待状の準備で忘れがちな「付箋」。よく使う付箋の文例や選び方をおさえてしっかり準備しておきましょう

結婚式の招待状を出席で返信したのに欠席しなければならなくなったときのマナー、連絡方法、ご祝儀の有無をまとめて紹介