のしのマナー

贈り物に必要な「のし」の書き方を用途別で分かりやすく解説。失礼にならないよう、基本をしっかりマスターしよう

内祝いとは?お祝いの種類や相場、渡すマナーについて分かりやすく解説|内祝い・お返しギフトならPIARY(ピアリー)

招待状

席次表

席札

ペーパーアイテム

プチギフト

引き出物・ヒキタク

内祝い・お返しギフト

カタログギフト

結婚式ムービー

結婚式アルバム

両親プレゼント

ウェルカムボード

ウェルカムスペース・演出小物

披露宴・二次会景品・各種イベント景品

ウェディング・ブライダル

アクセサリー

ドレス・タキシード

報告はがき・年賀状

結婚祝いプレゼント

出産内祝い・

出産祝いのお返しギフト

ソーシャルギフト

コスメ・美容

ふたり暮らし・新生活アイテム

お取り寄せグルメ

結婚式 電報・祝電

結婚や出産などのお祝いごとで贈り物を頂いたとき、感謝の気持ちとして内祝いを贈ります。しかし出産内祝い・結婚内祝いを初めて贈る方は、相場や渡すときのマナーなどがわからないですよね。

せっかくのお祝いごとですから、しっかりとマナーを守って、感謝の気持ちを伝えたいはず。

今回は「内祝いとはそもそもどんなものなのか」、また「内祝いの基本的なマナーについて」をご紹介いたします。

本来「内祝い」とは親戚や近所、お世話になった方など近しい方々とお祝いをすることです。おめでたいことがあった方が、お祝いごとの記念や感謝の気持ちとして、親しい方にお礼の品を贈っていました。

内祝いとは本来親戚や近所、お世話になった方など近しい方々とお祝いをすることです。おめでたいことがあった方からお祝い事の記念や感謝の気持ちとしてお礼の品を贈っていました。

つまり内祝いはもともと「贈り物に対するお礼」ではないため、贈りものを頂いていない方にも贈っていました。しかし現在では、贈りものを頂いていない方にも贈ってしまうと、かえって気を遣わせてしまうことになると考えることが増えました。

従って贈り物を頂いた方に対して、「お返しとして内祝いを贈る」のが常識になりました。

ただしこの場合も、相手に「お返し」と伝えることは失礼になるため、「内祝い」として贈るようにしているのです。

では一般的には、どんなときに内祝いをするのでしょうか?

つぎは代表的な内祝いとその基本マナーについてご紹介します。

では、一般的にはどのようなときに内祝いをするのでしょうか。代表的な内祝いとそのマナーについて紹介します。

結婚式や披露宴にお招きした方からのご祝儀は、披露宴でのお食事や引き出物がお返しとなります。

ゆえに内祝いを贈る必要はありません。

ただし、結婚式をしない(俗にいう「ナシ婚」の)場合。結婚式に招待できなかった場合。あるいは欠席された方からお祝いをいただいた場合。

こうした場合には、贈りものを頂いた日から、1ヶ月程度を目安に内祝いを贈るのがマナーです。

赤ちゃんが生まれたときには、出産祝いをいただいた場合だけでなく、家族や親しい方にも出産内祝いを贈ることがあります。

贈る時期としては、生まれてから1ヶ月程度が目安。

「ちょうどお宮参りのころ」と覚えておきましょう。

出産内祝いの差し出し人には、赤ちゃんの名前を書いて(読み方が難しいときには、しっかりとフリガナも書きましょう)お披露目をしましょう。

節句とは、「桃の節句」や「端午の節句」のことです。

初節句は赤ちゃんの性別によって時期が異なります。

女の子の場合は3月3日の桃の節句、男の子の場合は5月5日の端午の節句にお祝いをします。

しかし生まれる時期によって、すぐに節句が来てしまう場合には、翌年に行うこともあります。

初節句は「身内でのお祝い」となるため、親戚や家族を招待して食事会をすることで、内祝いとすることもあります。

「食事会の日に都合が合わなかった」

「遠方に住んでいて招待できなかった」

そんな方からお祝いをいただいた場合は、内祝いとしてお礼の品を贈りましょう。

自宅や事務所を新しく建てたときは、親しい方をお披露目会に招待することもあるはず。

事前に新築祝いをいただいているときは、

食事会や手土産を渡すなどのおもてなしをすることが内祝いになります。

「お披露目会に参加できなかった方から新築祝いをいただいた」

「お披露目会で頂いた新築祝いが高額だった」

そんな場合には、新築内祝いを用意して贈りましょう。

怪我や病気で入院・療養しているときに、お見舞いをいただいた方やお世話になった方へお礼の品を贈ることが快気内祝い(もしくは快気祝い)です。

すこしややこしいですが、快気内祝い≒快気祝いの意味で、使われています。

ちがいとしては、

まだ通院や療養が続く場合には、快気内祝い

療養が終わって全快したときには、快気祝い

が使われています。

もし相手の通院状況がどうなるかわらないときには、「快気祝い」の表記にしておきましょう。

子供の成長に関するお祝いごとである、七五三、入園、入学、進学、卒業、成人のお祝いなどに対しては、内祝いは贈らないのが一般的です。

これは贈られた子供が、まだ経済力がないためにお返しをすることが難しいとされているからです。

ただしこれらの内祝いを行うかどうかは地域差も大きいですので、不安であれば親戚や詳しい方に確認するといいかもしれません。

内祝いを贈らない場合でも、お祝いへの感謝の気持ちはきちんと伝えられると良さそうです。

「贈る方へ感謝の気持ち」をどのように届ければいいのでしょうか。

ここでは出産内祝いを例にして、内祝いを贈るまでの流れをご紹介します!

まずは産前休暇や帰省のまえの早い段階でWEBやカタログなどをみて、内祝いに贈る品物を考えておきましょう。

関係性によって出産祝いの金額も異なると思いますので、

価格帯ごとにいくつか候補を選んでおくのがおすすめ。

出産に合わせてお祝いが届きはじめたら、まずはお礼を伝えます。

特に目上の方には、手紙でお礼をすることが望ましいです。

しかし書く余裕がない場合は、電話でも問題ありません。

お祝いをいただいた方の住所・金額を確認して、贈りさきを整理しましょう。

事前に結婚祝いや年賀状などをもとに、住所録を準備しておくとスムーズに贈ることができます。

基本的には内祝いを贈るタイミングとして、産後1ヶ月が目安になっています。しかし退院まで時間がかかることもあるはず。

遅くとも2ヶ月以内に出産内祝いが届けられるように注文をしましょう。あとから出産内祝いがさらに届いた場合は、随時内祝いを贈ります。

贈り忘れがないように、なるべく早くにお返しできるといいかもしれませんね。

内祝いの金額は、いただいたお祝いの半額が基本的な相場とされています。

しかし高額のお祝いをいただいた場合は、3分の1程度でもかまいません。

金額の差が気になる場合は後日改めてお礼に伺うと良いでしょう。

また、内祝いはお祝いに対するお礼も兼ねていますので、品物だけではなくお礼状を添えると喜ばれます。

その際にはお返しという表現は使わないよう気をつけましょう。

内祝いはお祝い事なので、弔事に使われることの多い日本茶や、縁が切れることを意味するハンカチや刃物は避けたほうが良いとされています。

また現金や商品券は生活に困っていると思われているととられるので、とくに目上の方に贈ることは避けるべきです。

避けるべき贈り物は地域によっても差がでてきます。

迷ったら両親や親戚などに相談することをおすすめいたします!

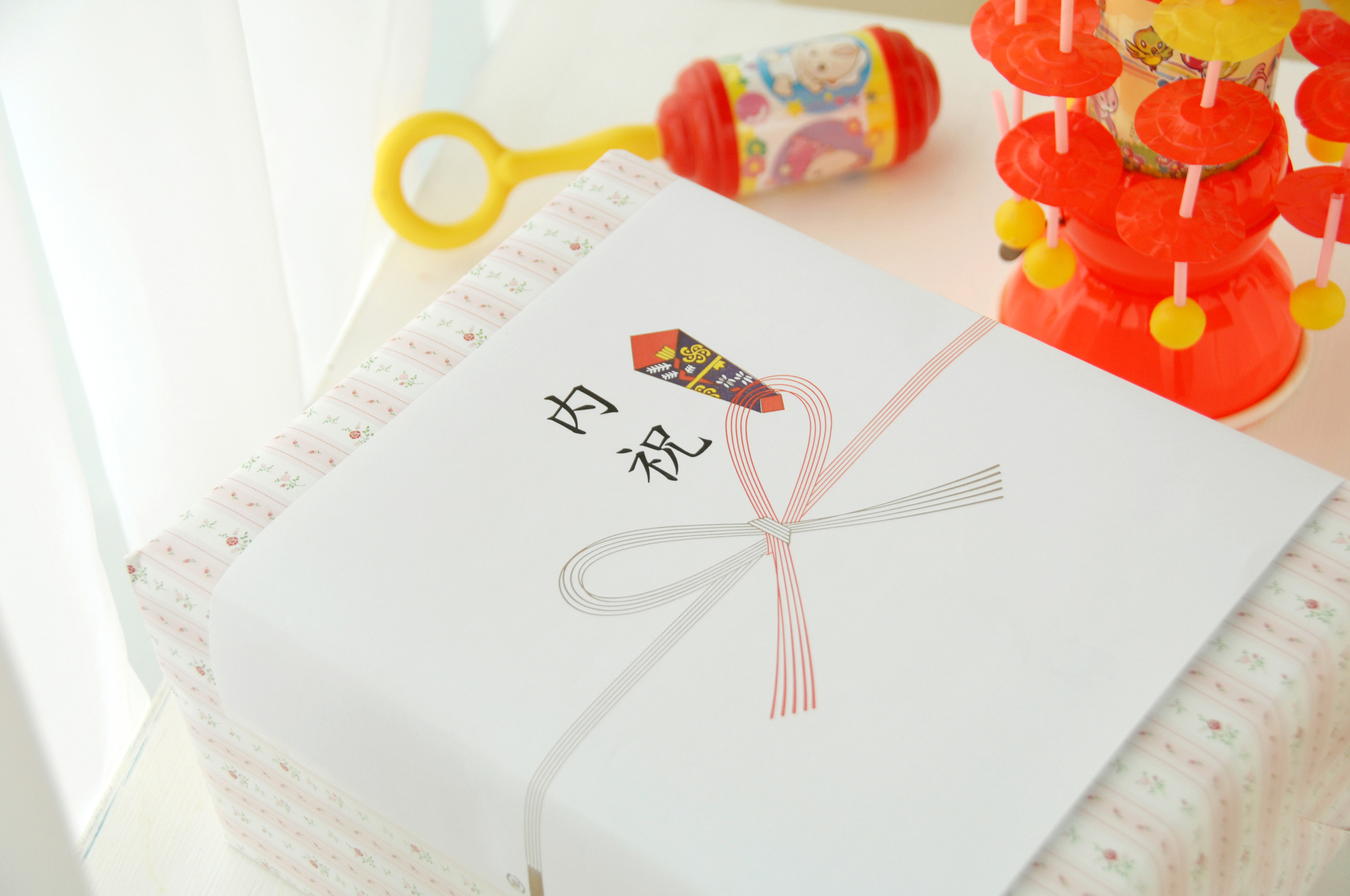

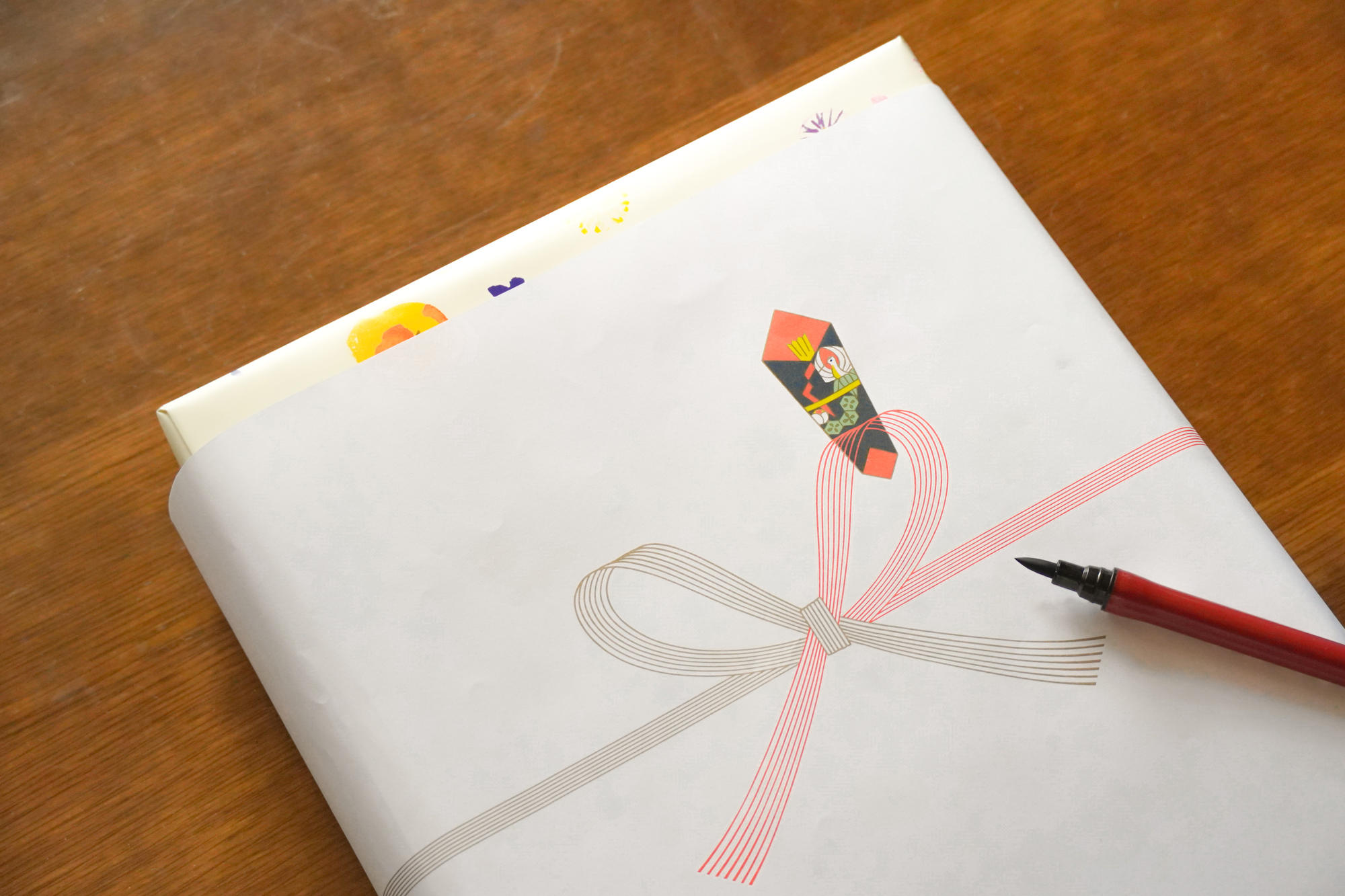

内祝いの贈りものには、熨斗をかけることが一般的。

熨斗にもさまざまな種類があり、それぞれに意味があるためどれを選べばいいか悩んでしまうことも。

ここでは内祝いごとに選ぶべき、熨斗と表書きについて解説します。

熨斗を選ぶ際のポイントは水引です。

お祝いごとは何度あっても良いため、結び直しができる「蝶結び」が使われることが多いです。

しかし結婚内祝いや快気内祝いのような一度きりが良いお祝いごとでは、結び直しができない「結び切り」や「あわじ結び」を選びましょう。

また、内祝いは自分たちのお祝いになるため、熨斗の上から包装する内のしにすると、控えめな印象になりおすすめ。

以下に熨斗を選ぶときのポイントをまとめましたので、参考にしてみてくださいね。

| 水引 | 表書き | 名前 | |

|---|---|---|---|

| 結婚内祝い | 紅白、または金銀の結び切り | 寿、または内祝 | 新郎新婦の連名または、新姓 |

| 出産内祝い | 紅白の蝶結び | 出産内祝、または内祝 | 赤ちゃんの名前 必要に応じてふりがなを振る |

| 初節句内祝い | 紅白の蝶結び | 初節句内祝、または内祝 | 赤ちゃんの名前 |

| 新築内祝い | 紅白、または金銀の蝶結び | 新築内祝、または内祝、御礼 | 贈り主または家長のフルネーム、一家の苗字 |

| 快気内祝い | 紅白の結び切り | 快気内祝、または御見舞御礼 | 怪我や病気をしていた人の苗字、またはフルネーム |

内祝いにおすすめなのは、食品や消耗品などの消え物や、贈られた相手が欲しいものを自由に選べるカタログギフト。

数ある内祝いギフトの中でも、選ばれている人気のアイテムをご紹介します。

カタログギフトと、お菓子やお茶漬けなどの食品を一緒に贈れる人気のギフトセット。

近年内祝いを郵送で贈る方が増えていますが、ただの段ボールではなくオシャレなBOXを選べるのがこのセットの魅力。もちろん手渡し用のバッグを選ぶこともできます。

ドリップ珈琲がついたカタログギフトなら、アイテムを選ぶ時間もリラックスタイムに。

ブランド雑貨からグルメまで、欲しいものが満載のカタログギフトです。

カタログギフトの中でも根強い人気なのが、厳選した食材を集めたグルメカタログギフト。

こちらの「美味百撰」は、美味しさはもちろんのこと、食の安心・安全も徹底的に追求した食通も納得のグルメを掲載。どんな世代の方にも喜ばれるギフトです。

(0件)

新潟県産こしひかり・新潟県産こしいぶき・秋田県産あきたこまち・岩手県産ひとめぼれ、といったお米の銘柄を食べ比べできるアイテム。毎日使うお米は、実用的なギフトとして人気です。

アンティークっぽいオシャレな表紙で上質さを醸し出すカタログギフト。約2000点を超える圧倒的な商品掲載数なので、年代や性別問わず欲しいと思うものが見つかります。

予算を上げなくてもプレミアム感をワンランクアップさせられるお得な内祝いギフトセット。贈った相手に好きなものを選んでもらえるカタログギフトに、ボリューム満点のドリンク&スイーツセットをプラス。 写真が入るオリジナルメッセージカードや手渡し・郵送に便利なバッグorギフトボックスがついています。

今治の匠が織り上げた、やわらかな肌ざわりの今治タオルギフト。繊細に織られた麻の葉模様が美しい逸品です。麻の葉は縁起の良い柄とされていて、内祝いにはぴったり。

北海道の雄大な大地で育まれた野菜の味を感じるドレッシングのギフト。厳選された新鮮なお野菜から作られているので、体にも優しいドレッシングです。野菜のイラストと北海道のマークが描かれたおしゃれな瓶でお届けします。

京都丹後産のこしひかりと山形県産つや姫、ふたつのブランド米が入ったお米のギフトセットです。食卓に欠かせないお米はもらっても困らないギフト。色鮮やかな風呂敷で包まれていて、お弁当を包むのにも活用していただけます。

天才シェフ監修のミニカヌレ。見た目も華やかで可愛らしく、女性やお子様に喜ばれるギフトです。パッケージもお洒落で届いた瞬間からワクワクしていただけること間違いなしですよ。

ここまで内祝いとはどのようなものか、また贈るときのマナーについて紹介してきました。

内祝いで大事なことは、感謝の気持ちとその気持ちが込もった贈り物です。

マナーを守ることで感謝の気持ちを伝えやすくなります。ぜひあなたの気持ちのこもったお祝いの品とお礼を添えて、贈りましょう。

贈り物に必要な「のし」の書き方を用途別で分かりやすく解説。失礼にならないよう、基本をしっかりマスターしよう

お中元にまつわる、様々なマナーや決まり事をご紹介します。

結婚内祝いや出産内祝いなど、さまざまな種類がある「内祝い」。気になるアレコレを分かりやすく紹介

どうせ贈るなら、喜ばれる内祝いを選びたい。ポイントは“実用性+α”の品選び。人気の内祝い品とは

相手に贈るタイミングや失礼にならない金額など、出産内祝いの正しいマナーについて紹介

「誰に贈る?」「いつ贈る?」「相場は?」結婚内祝い選びにおさえておきたいマナーを知って、喜ばれる内祝いを贈ろう